Первая строчка в Летописи жизни у всех особенная. От прописной буквы, начальных слов зависит, какой сложится эта главная повесть судьбы. Ольга родилась в Иркутске, в п. Жилкино. Относительно счастливое послевоенное детство, романтика грандиозных строек века подпитывали душу Искателя, а дворовое окружение, в основном из мальчишек, формировало характер и учило ценить дружбу. В юношеские годы, во время учебы на биолого-почвенном факультете Иркутского университета, у нее зарождается страсть к исследованиям, будущей профессии. На летних практиках с друзьями-студентами и преподавателями от Бога исколесит Байкал, Бурятию, Красноярский край. А преддипломная практика в 1975 году приведет ее в п. Танхой, где совсем недавно открылся заповедник и комплектуется состав научных сотрудников.

– Встреча с Байкалом, по-настоящему, произошла именно здесь, – вспоминает Ольга Дмитриевна, – Цвет небес другой, не такой, как в Иркутске. А горы, море…!

Из зарисовок «Мой Байкал»: «Ошеломляющий, какой-то неимоверной силы интенсивный свет, пронизывающий всё вокруг, вот самое огромное впечатление того лета. Постоянно хочется прикрыть глаза, но смотреть вокруг хочется ещё больше…» (авт. О. Ермакова)

Научная деятельность в заповеднике началась с основного – инвентаризации. В те первые экспедиции они отправлялись совсем еще юными – Лена Мартусова, Александра Краснопевцева, Ольга Ермакова…Предстояло выяснить, чем богата, уникальна заповедная земля – описать, зафиксировать– провести фенологические наблюдения. Изучение процессов и явлений в природе рассчитано на столетия. Вот и Ольге Дмитриевне достался всего лишь один из множества срезов научного наблюдения – тепло- и гидрорежим почв:

– С начала фенологического сезона, как сойдет снег, ходили к пробным площадкам два-три раза в неделю за четыре-пять километров в лес, – продолжает О. Д. Ермакова.

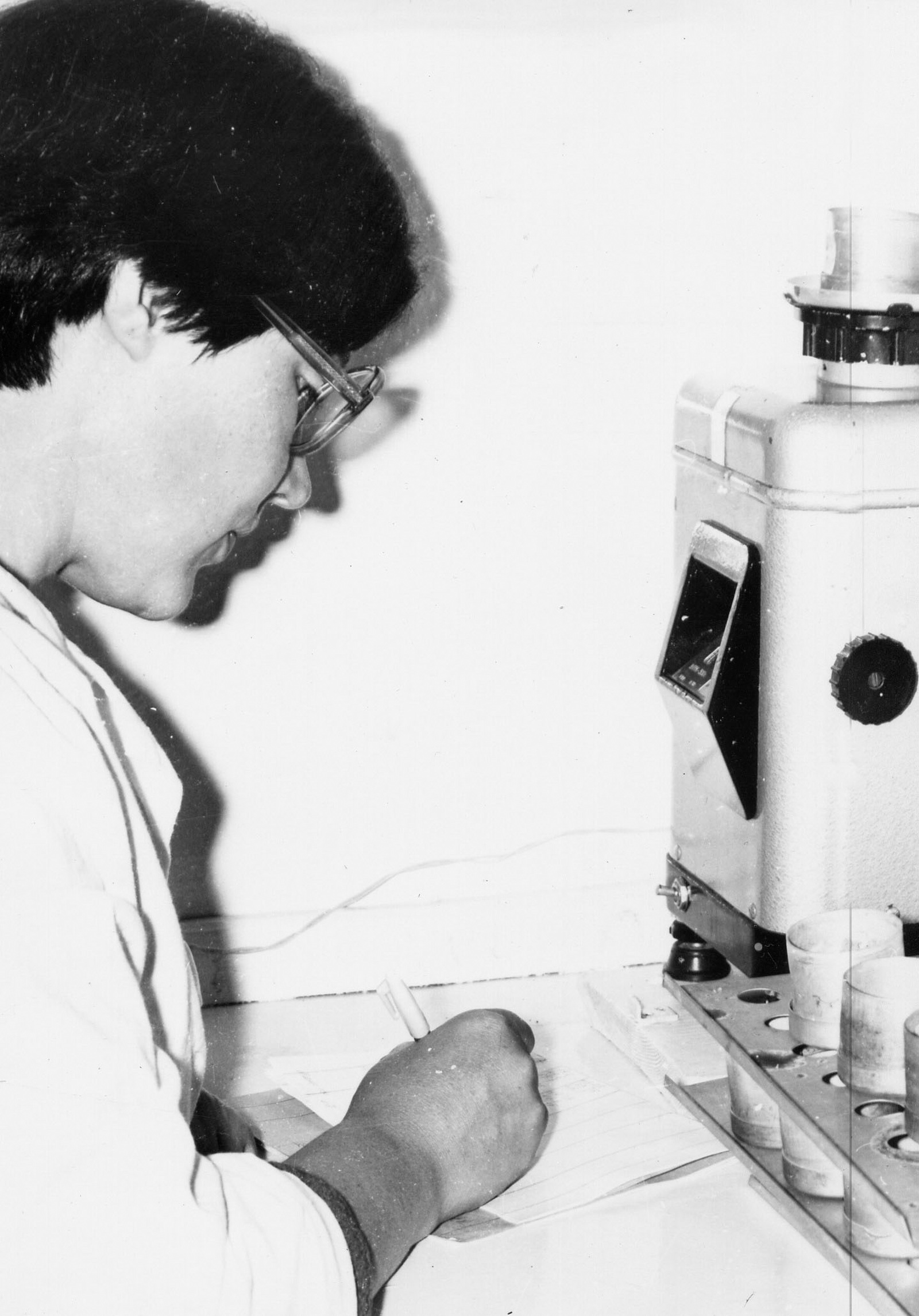

– У меня было два основных прибора – электротермометр и бур для выемки грунта. Предварительно на пробной площади был заложен почвенный разрез. Чтобы получить представление о климате почвы в целом, на одной из его стенок на различных глубинах (10, 20, 40,60, 100 см) устанавливались термодатчики. Визуально термодатчик – это латунная трубка типа шариковой ручки, внутри которой помещается умная начинка. Датчик горизонтально втыкается в почву на нужной глубине. К другому концу термодатчика прикреплён шнур со специальным приспособлением (типа электрической вилки), который выводится на поверхность почвы, затем разрез закапывается. Для измерения температуры почвы вилка датчика подключается к электротермометру, и на его панели появляется информация о температуре почвы на конкретной глубине в данный момент времени. Для определения влажности образцы почвы вынимались с помощью бура с различной глубины. Помещались в алюминиевые бюксы, относились в лабораторию, где и просушивались в сушильном шкафу. А затем, по разнице между свежим образцом и полностью высушенным вычислялось количество влаги в различных горизонтах почвы. Так узнавали, насколько насыщена почва влагой, достаточно ли её было для нормального развития растений.

На моей памяти только однажды за все время наблюдений абсолютно сухая лесная подстилка оставалась таковой в течение первой половины летнего сезона. Ситуация, когда в течение трёх недель в июне 2017-го года не выпало ни одного дождя, обусловила полное отсутствие жизнедеятельности микроорганизмов на поверхности лесной подстилки, – увлеченно рассказывает Ольга Дмитриевна о своих исследованиях.

Молодые и бесстрашные ученые отправлялись на несколько дней к местам фенологических наблюдений. На пробных площадках изучали и описывали растения – период вегетации, расцвет, бутонизацию, цветение, плодоношение, а потом спешили назад, чтобы продолжить исследования в лабораторных условиях. Научная работа, порой, просто техническая, но сколько же экспрессии в ней! Глаз человеческий не может насытиться красотой. В память и душу впечатываются образы, мимоходом оброненные слова, звуки, запахи. Как в плодородном слое почвы при обилии влаги начинают прорастать семена и зерна, так и в душе поэта зреют, томятся ростки будущих строк.

Наброски стихов, незаконченные, навеянные настроением, хранятся у Ольги Дмитриевны в отдельных папках на «рабочем столе» компьютера, датированных еще 2004 годом. Именно тогда пришло вдруг это желание заговорить языком поэзии.

– Склонность к литературе у меня с детства, – улыбаясь, рассуждает Ольга Дмитриевна, откуда есть пошла тяга к творчеству. – Даже сочинения мои учитель читал перед всем классом. Но потом появилась наука, а там семья, дети, не до поэзии…

Двухэтажный дом на взгорье – семейная обитель – обращен к морю и горам. Словно старый корабль, выброшенный на берег, он хранит память о всех жизненных ураганах. А еще, как на капитанском мостике, со второго этажа виден Байкал. Стучатся в окна ветви кедра, поет весне свою песнь верба. Все вокруг Ольги Дмитриевны располагает к творчеству и вот однажды это случилось: ученый стал поэтом. А было это так:

– Дорога до конторы заповедника долгая. Иду, размышляю, что-то да прилетит, - смеется своему дару кандидат биологических наук. – Все начинается с одной строки. Бывало, найду метафору и несу ее так бережно, рта не открывая, чтобы не упорхнула. Однажды догоняет меня глава поселка (давно это уже было). Идет, рассказывает мне что-то, а я молчу в ответ. Вот уже и администрацию видно. А потом она мне и говорит: «Ах, вы, наверное, стихи сочиняете?» Да, стихи, – отвечаю. Если переключишься на другое, то забудешь сочиненное. Потом стала блокнот с ручкой с собой носить…

Ольга Дмитриевна не мыслит себя без работы. В межсезонье разбирает и изучает все сделанные летом записи. А тема ее нынешних исследований – «Оценка развития компонентов природного комплекса северного макросклона хребта Хамар-Дабан в связи с долгосрочным изменением климата». Иначе говоря, как влияет изменение климата на южно-байкальскую природу.

– Самое главное для меня – это работа. Без нее я скучаю, начинаю болеть, – заключает Ольга Дмитриевна. – Жду нового сезона, того момента, когда с моей коллегой и подругой Александрой Семеновной (Краснопевцевой) вновь отправимся к местам фенологических наблюдений. Люблю наши горы, походы со студентами, разговоры…

Из зарисовок «Мой Байкал» (авт. О.Д. Ермакова) Основная задача – ознакомить людей с природой края, обозначить проблемы, общие у неё и у человека, научить молодое поколение чувствовать и понимать её прелесть, красоту и уязвимость. Научить слушать плеск дождя и шёпот ветра, увидеть радугу в капле росы, уступить дорогу трудяге-муравьишке, заметить и жучка златку, и спиралевидную паутину старичка–охотника, и разноцветных воздушных бабочек, задуматься, что всё это существует вместе с нами, и мы должны считаться с нуждами всего живого. Внушить людям веру в то, что они могут и обязаны общаться с природой цивилизованно, что она, как облагораживающий жизнь фактор, необходима, прежде всего, самому человеку не только для полноценного воспитания его эстетических чувств, но и просто для нормальной здоровой жизни. В конечном счёте, мы стремимся научить беречь Байкал и всё, что его окружает, поскольку это единая экологическая система, а ведь он на нашей планете создан в единственном экземпляре.

Природа открывает свои тайны, делится мудростью. Благодарное сердце откликается Словом:

5.10.2011

Сегодня буду говорить

Тебе о давнем лете,

Седую память ворошить –

И мы опять как дети.

Наш деревянный низкий дом

С закатом на окошке,

И над поляной дальний гром,

И капли на дорожке.

Там солнце с раннего утра

Садилось на скамейку,

Ползло лениво со двора

И окуналось в лейку.

И в огороде за крыльцом,

В ботве картошки спелой,

Ты был отчаянным бойцом,

Держал копьё умело.

Копьё – подсолнечника ствол,

Я – вражеские рати.

Качнуло ветром лёгкий кол

И он порвал мне платье.

Ступени-плахи широки,

Покрыты охрой жёлтой,

Для ног моих они легки,

Лечу.… Жаль время стёрто.

Снежище валит в конце марта.

Вернулась снова к нам зима,

Ещё не бита её карта,

Люблю её. Ведь я сама,

Как эта белая планета,

Кручусь незримой бечевой,

Поэтому её за это

Люблю. И больше ничего.

Мне не нужны подчас закаты,

Знать не хочу я край зари.

Тебя послушать, как когда-то,

Люблю, что там ни говори.

И пусть бело, пусть даже серо,

Грязь, на дорогах маята.

Какое нам до снега дело?

Ведь он идёт уже несмело,

Ему и таять надоело…

Люблю. И в этом правота.

Над сосной ввечеру

Загорелась звезда.

Её в руки беру –

Утекла, как вода.

Небо шапкой большой

Всё закрыло вокруг.

Звёзды тонкой лапшой

Появились не вдруг.

Ещё иглы сосны

Различимы пока,

А у кромки волны

Улеглись облака.

Чтоб звезду подарить,

К ней не стоит лететь,

Надо свет погасить

И в окно поглазеть.

Уединения моменты

Как прежде выльются стихом.

Опять расставлю лишь акценты,

Подумав о красе потом.

Увижу небо, блёстки в тучах,

Сосны иголки на снегу.

Поверю – скоро станет лучше, –

Ведь солнце встретить я смогу.

Оно сегодня лишь во мраке,

Качается, как на весах…

А преданнее нет собаки,

Чем Псов созвездье в небесах.

Я, как Андерсена Русалка,

На мозолях землю топчу.

Заменить мне ноги не жалко,

Рыбий хвост пристегнуть хочу

И уплыть в океан-стихию,

Где со дна не видна заря,

Чтоб узнать про места такие,

Где любовь расцветает не зря.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Область научных интересов Ольги Дмитриевны Ермаковой –биогеоценология, экология. В активе 176 научных публикаций; в том числе две монографии, одна из них издана в Германии.